文明探源丨70年逐一城:盤龍城深度探源“江河對話”

它為長江流域帶來了青銅文明,“激活”長江中下游地區豐富的金屬資源;它的發現改變了學術界對于“商文明不及長江”的傳統認知,是華夏文明形成過程中長江文明與黃河文明發展等量齊觀的歷史見證……

坐落于湖北武漢黃陂的黃陂盤龍城遺址,猶如鑲嵌在長江中游的文明明珠,為中華文明演進提供了獨特見證。

憑借揭示商代資源控制體系、展現南北文明交融等關鍵價值,黃陂盤龍城遺址入選“2024年度全國十大考古新發現”。在五千載文明星河中,盤龍城以非都城身份匯聚多重文明密碼,為解讀中國多元一體文明格局的誕生提供了不可替代的實物依據。

“長江流域青銅文明中心”

2024年是盤龍城發現70周年、考古發掘50周年的時間節點,也是它獲得“2024年度全國十大考古新發現”的關鍵之年。這處曾實證“長江流域也是中華文明的搖籃”的重要遺址,以大遺址考古的新思路、新方法、新技術,走進學界和社會大眾的視野。

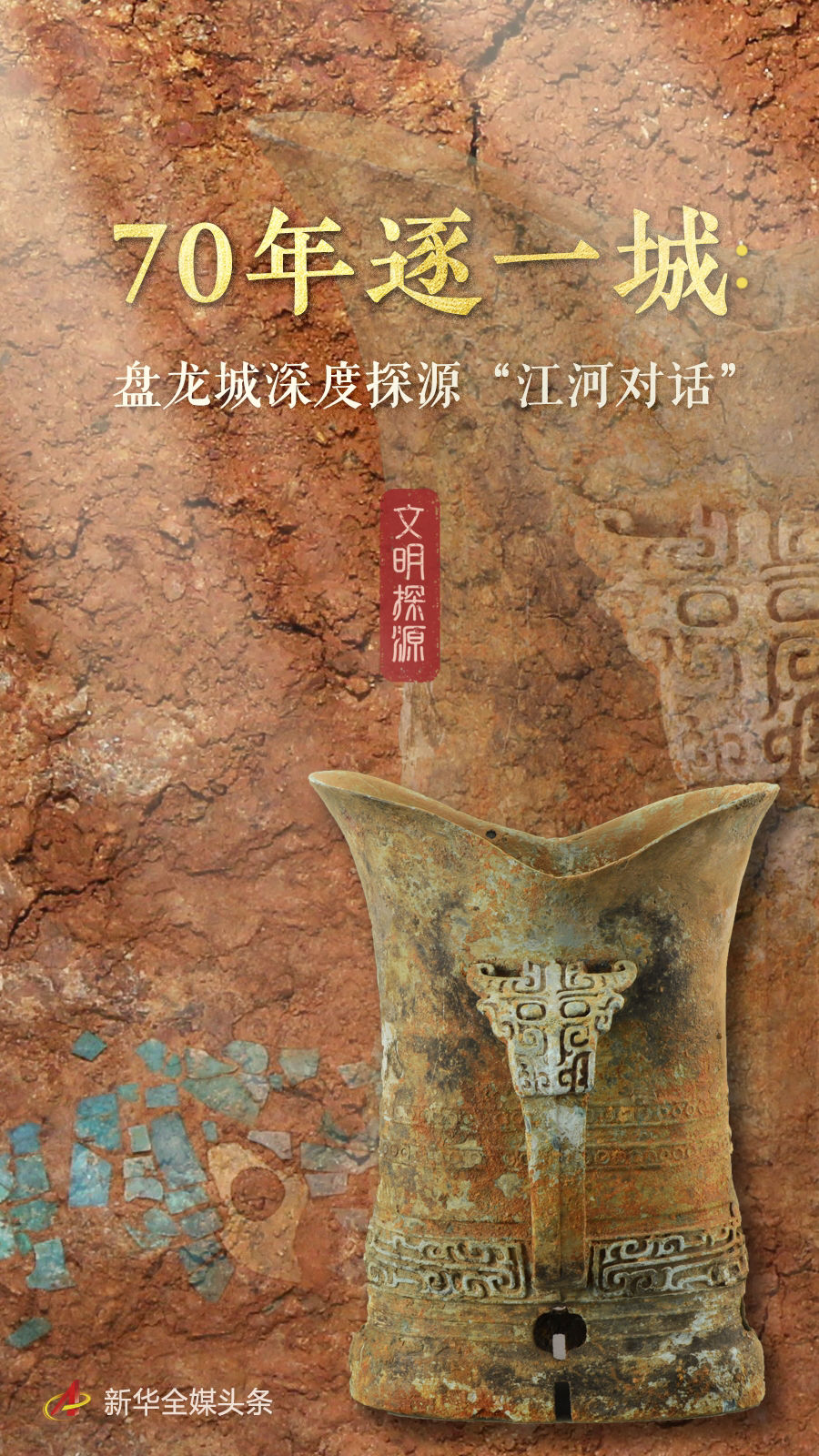

獰厲的饕餮、蜷曲的夔龍、怒目的獸面……這些精美的紋飾通常滿布青銅禮器之上,是商文化的獨特表征。徜徉在盤龍城遺址博物院,一件件展出的器物似在訴說著盤龍城作為“長江流域青銅文明中心”的獨特地位。

這是位于湖北省武漢市的盤龍城遺址博物院(2025年5月1日攝,無人機照片)。新華社發(盤龍城遺址博物院供圖)

嚴謹的城市規劃、復雜的青銅技術及資源管控系統,無不展現著盤龍城的文明高度,標志著長江流域在夏商時期已形成深受黃河文明影響的區域文明中心。

20世紀50年代,學術界對于商時期物質文化的認知,還僅限于殷墟文化,尤其對早商王朝的國家范圍以及文化面貌認識非常有限。這樣的局面,持續了近十年。

1954年,武漢的一場特大洪水沖刷出一座沉睡了3000余年的故城——盤龍城。

湖北黃陂盤龍城遺址楊家灣M17出土的金片綠松石鑲嵌飾(資料照片)。新華社發(全國十大考古新發現活動辦公室供圖)

4年后,盤龍城被確認為屬于早商時期,使得學術界認識到,同時期夏商王朝的政治版圖已從黃河流域發展到了長江流域。

20世紀70年代,北京大學恢復招生伊始,就將田野考古工作投向盤龍城——這也是北京大學首次在南方地區的考古工作。1974年、1976年,俞偉超、李伯謙兩位先生帶領北大學生進行了兩次發掘工作,先后在盤龍城城址、宮殿基址和李家嘴墓葬,發現大量青銅器,并開始認識到盤龍城與鄭州地區商時期文化的一致性。

時隔20年,“大邑商”的文明印記漸漸撥開。身在長江之畔的一隅,仿佛可窺見千里之外商人浩蕩而深窈的精神世界。

長江黃河對話交融的實證

商族青年自盤龍城出發,溯江而上,進入三峽,抵達古蜀——靜靜矗立于盤龍城城垣,不禁遙想神秘的三星堆。在世人所熟知的三星堆遺址,中原文化以夸張的青銅器物得到極大的推崇和創新,是見證中華文明多元一體、交融匯聚的縮影。

盤龍城,是將長江流域和黃河流域聯系起來、促進長江文明演進的關鍵所在。

觀眾在盤龍城遺址博物院參觀“商翼四極——商王朝地方文明特展”(2024年11月15日攝)。新華社發(郭劍攝)

盤龍城遺址博物院研究館員萬琳說,在盤龍城存續的300年間,它從一個南方據點,一躍成為長江中游規模最大的中心城市,既是商文明南下的推動,也是黃河與長江不斷“對話”、交融的實證。

黃河和長江兩大流域背對歐亞大陸的隆脊、向東面向大洋。地理上封閉的區位造就了文化上的獨立性,同時也激發了區域內的文化交流。除了各流域內的文化交流之外,兩條大河在相同的地勢階梯上并流,流域之間南北方向的交流都較發達,并形成了許多古今沿用的交通通道。

盤龍城所在的武漢位于今京廣鐵路這條傳統的南北交通線路上,連接長江上下游,自古通江達海。武漢大學歷史學院教授張昌平指出,夏商乃至西周時期長江流域聚落的分布,也完全吻合于上述地理格局。盤龍城所代表的夏商王朝勢力,最早在文化上串聯起長江流域和黃河流域,標志著雙大河文明結構的形成。

夏商周時期是古代中國王朝政體的形成和發展階段。張昌平告訴記者,三代王朝中,黃河流域的中原地區,側重于政治和文化引領,長江流域則側重于資源和手工業生產。三代王朝雖有政權更迭,但政治、文化基本上是接續的。這樣超過千年的延綿發展,形成了古代中國時間最長的大一統格局,也為其后中國文化傳統積蓄了強大的基因。

學界一般將古埃及、古巴比倫(兩河流域)、古印度和古代中國這四大文明古國從地理上歸結為“大河文明”,這是因為它們分別對應有尼羅河、底格里斯河和幼發拉底河、印度河、黃河和長江。世界各大河文明的成就各有特色、各有千秋,古代中國的雙大河文明在地理和空間上回旋余地很大,在文化和政治上有其獨特的豐厚層次。

不斷探尋深邃的根脈

“自十年前我開始參與到盤龍城考古中的那一刻,就感覺特別有壓力,因為我們不單是面對重要的盤龍城遺址,還需要在泰斗級前輩們的工作基礎之上,進一步推進盤龍城考古。”張昌平說,在盤龍城考古的點滴進展中,愈發感受到它的厚重、它的深遠。

近十年以來,在前輩們以“考古寫史”取得的巨大成績之上,由武漢大學歷史學院等多家單位組成的聯合考古隊,圍繞“長江中游文明進程研究”,展開新一輪深度探索,“逐城”的步伐穩健而踏實——

楊家灣遺址區,已揭露成型的石砌遺跡規模巨大、修砌規整,為長江中游夏商時期遺址中首次發現。其巨大的體量和建設所需的人力、物力凸顯了楊家灣地點在整個遺址的重要位置。

湖北黃陂盤龍城遺址楊家灣M17出土的銅帶鋬觚形器(資料照片)。新華社發(全國十大考古新發現活動辦公室供圖)

小嘴遺址區,一處完整的鑄銅作坊遺址“重生”,包含制范、澆鑄、冶煉、修整的完整“產業鏈”,是夏商時期都城之外首次發現的鑄銅作坊。

在靜靜流淌的盤龍湖湖底,一系列水下考古工作證實,商時期盤龍城的原始聚落應是連成一片的陸地,如今已沉睡湖水之下,滄海桑田。這是在環境考古研究方法上的一個新認識。

70年逐一城,盤龍城迎來了一代又一代考古人,不斷講述著此地深邃的根脈。

觀眾在位于湖北省武漢市的盤龍城遺址博物院參觀打卡(2025年5月1日攝)。新華社記者喻珮攝

如今,接力棒遞到了“80后”、武漢大學歷史學院副教授孫卓的手中。“五一”小長假首日,考古項目負責人孫卓在盤龍城遺址博物院進行一場公益講座,為許多因“2024年度全國十大考古新發現”慕名而來的觀眾,細數了諸多新發現、新成果——盤龍城并非簡單的文化“接受者”,而是參與塑造早期中國文明格局的重要力量。

商邑翼翼,四方之極。2024年底,盤龍城遺址博物院聯合全國25家文博單位舉辦“商翼四極——商王朝地方文明特展”,聚合“四方”商代精品文物。展廳中,盤龍城遺址楊家灣11號墓出土的銅圓鼎被放置于顯眼的位置。大圓鼎通高85厘米,口徑55厘米,重達24.34千克,是目前所見商代早期最大的青銅圓鼎。它仿佛昭示世人:盤龍城雖遠離中原,卻是商王朝南方的疆土所至。

這是盤龍城遺址博物院展出的“商翼四極——商王朝地方文明特展”(2024年11月12日攝)。新華社發(郭劍攝)

自1954年被一場突如其來的洪水沖刷呈現于世人面前以來,盤龍城遺址的考古工作所揭示的重要性日益凸顯。這座沉睡地下的商代都市,被譽為“武漢城市之根”。這個根,塑就了城市的魂,讓九省通衢的大武漢在時間維度上與長江流域早期文明緊緊相擁。

盤龍城仍保留著太多待解之謎——它的完整規模、城市布局、文明程度,都在等待后人揭開。走進這里,可以回望夏商文明的發展歷程,聆聽中華文明演進的序章。

初夏時節,盤龍湖碧波蕩漾。這座武漢最早的城市湖泊,擁抱著盤龍城遺址,文明的脈動也跟隨著湖水奔騰千里,匯入江河,生生不息。

文字記者:喻珮

視頻記者:饒饒、范深傲

海報設計:卓越

統籌:李歡、孫聞、朱舜、王黎、魏海、郜新鑫、肖磊濤