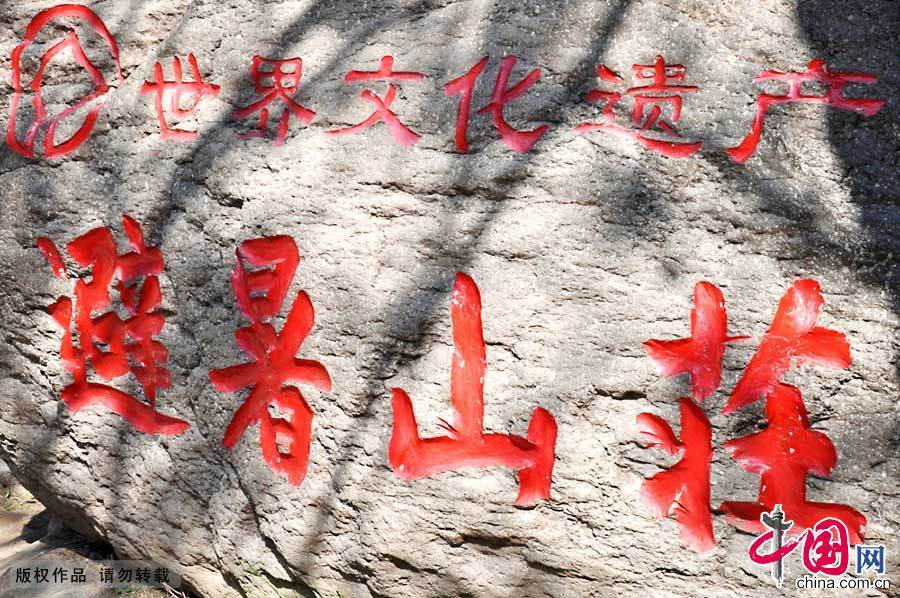

避暑山莊及周圍寺廟被列入世界文化遺產名錄 中國網圖片庫 董年龍/攝

世界遺產委員會評價 :

承德避暑山莊,是清王朝的夏季行宮,位于河北省境內,修建于公元1703年至1792年,是由眾多的宮殿以及其他處理政務、舉行儀式的建筑構成的一個龐大的建筑群。建筑風格各異的廟宇和皇家園林同周圍的湖泊、牧場和森林巧妙地融為一體。避暑山莊不僅具有極高的美學研究價值,而且還保留著中國封建社會發展末期的罕見歷史遺跡。

1994年12月,避暑山莊及周圍寺廟(熱河行宮)被列入世界文化遺產名錄。

概況:

承德避暑山莊,又稱“熱河行宮”,座落于中國北部河北省承德市中心以北的狹長谷地上,占地面積584公頃。避暑山莊始建于清康熙四十二年(公元1703年),雍正(公元1723~1736年在位)時代一度暫停營建,清乾隆六年(公元1741年)到乾隆五十七年(公元1792年)又繼續修建,增加了乾隆(公元1736~1796年)三十六景和山莊外的外八廟。整個避暑山莊的營建歷時近90年。這期間清王朝國力興盛,能工巧匠云集于此。康熙五十年康熙帝(公元1662~1723年在位)還親自在山莊午門上題寫了“避暑山莊”門額。避暑山莊主要分為宮殿區和苑景區兩部分。

宮殿區位于山莊南部,宮室建筑林立,布局嚴整,是紫禁城的縮影。包括正宮、松鶴齋、萬壑松風和東宮四組建筑。正宮是清代皇帝在山莊時,處理政務、休息和舉行重大典禮的地方;松鶴齋寓意“松鶴延年”,供太后居住,建于乾隆年間;萬壑松風是清帝批閱奏章和讀書處,是宮殿區與湖區的過渡建筑,造型與頤和園的諧趣園類似;東宮在宮殿區最東面,原為清帝舉行慶宴大典的場所,后毀于戰火。

苑景區又分湖泊區、平原區和山岳區。宮殿區以北為湖泊區。湖區集南方園林之秀和北方園林之雄,將江南園林的景觀移植到塞外。區內湖泊總稱“塞湖”,總面積57公頃。平原區位于湖泊區以東,占地53公頃。區內的萬樹園不施土木,僅按蒙古民族的風俗習慣設置蒙古包數座。乾隆帝常在這里召見各少數民族政教首領,舉行野宴。平原區的西部和北部是山岳區,面積422公頃,占避暑山莊總面積的五分之四。高聳的山峰好似天然屏障,阻擋了西北寒風的侵襲,是調節山莊氣候的重要因素。康乾時期還在在山區修建了40余處建筑。

避暑山莊周圍12座建筑風格各異的寺廟,是當時清政府為了團結蒙古、新疆、西藏等地區的少數民族,利用宗教作為籠絡手段而修建的。其中的8座由清政府直接管理,故被稱為“外八廟”。廟宇按照建筑風格分為藏式寺廟、漢式寺廟和漢藏結合式寺廟三種。這些寺廟融和了漢、藏等民族建筑藝術的精華,氣勢宏偉,極具皇家風范。

避暑山莊不同于其它的皇家園林,它繼承和發展了中國古典園林“以人為之美入自然,符合自然而又超越自然”的傳統造園思想,按照地形地貌特征進行選址和總體設計,完全借助于自然地勢,因山就水,順其自然,同時融南北造園藝術的精華于一身。它是中國園林史上一個輝煌的里程碑,是中國古典園林藝術的杰作,享有“中國地理形貌之縮影”和“中國古典園林之最高范例”的盛譽。